Bodenkarten bilden das Vorkommen bestimmter Böden, ihre räumliche Verbreitung und deren Vergesellschaftung ab [1]. Dabei werden die Böden bis zu einer Tiefe von 2 Metern oder der Obergrenze des Festgesteins erkundet. Die Genauigkeit der Karte hängt von der Anzahl der Beprobungen pro Fläche und dem jeweiligen Maßstab ab [2]. Bodenkarten sind in der Landwirtschaft eine Grundvoraussetzung für standortangepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen.

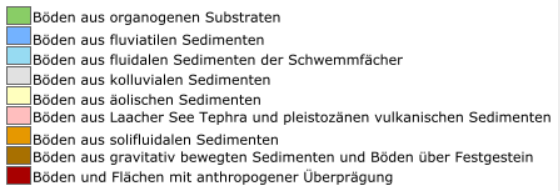

In Deutschland liegt eine flächendeckende Bodenkarte im Maßstab von 1:50000, auch BK 50 genannt, vor (Abb. 1). Die Karte beschreibt u.a. Bodentypen, ihre Entstehungsform, Moorverteilung sowie kulturhistorisch bedeutsame Flächen und regionale Besonderheiten (z.B. Deichlinien). Dabei enthält die Bodenkarte Angaben zur Leitbodenform und vergesellschafteten Bodenformen [3]. Insgesamt umfasst sie mehr als 1000 Legendeneinheiten, wobei auch unterschiedliche Layer mit thematischen Auswertungen verfügbar sind. Diese sind zum Beispiel Ertragspotenzial, Wasserhaushaltsparameter oder Nitratrückhaltevermögen [4].

Dieser Maßstab hat für landwirtschaftliche und forstliche Standorterkennung eine zu geringe Auflösung [2]. Da eine Erfassung kleinräumiger Bodenunterschiede für Bewirtschaftungsmaßnahmen von großer Bedeutung sind, sind Maßstäbe von 1:5000 (BK 5) bis 1:25000 (BK 25) erforderlich [12]. Solche Bodenkarten sind in der Landwirtschaft ein zentrales Werkzeug für eine standortangepasste und teilschlagspezifische Bewirtschaftung. Sie werden besonders verwendet für die Standortbewertung und die Fruchtfolgeplanung, als Grundlage für ein zonenspezifisches Nährstoffmanagement (Düngeplanung) und können als Entscheidungshilfen für ein Bewässerungsmanagement dienen [16][17]. Zusätzlich finden Bodenkarten Verwendung in der landwirtschaftlichen Beratung beispielsweise als Entscheidungsbasis für die Ausweisung, Abgrenzung und Pflege naturschutzwürdiger Areale, aber auch als Lösungsgrundlage für Interessenskonflikten bei der Bodennutzung zwischen der Wasserwirtschaft und Landwirtschaft in Wasserschutzgebieten [5]. Um solche standortspezifischen Bewertungen durchzuführen, werden Bodenkarten mittels bodenkundlicher Auswertungsmethoden interpretiert [6]. Aufbauend darauf können weitere Parameter, wie Klima- und Reliefkarten mit der Bodenkarte verbunden werden, was die Erstellung bestimmter Themenkarten wie zum Beispiel forstliche Standortkarten ermöglicht [7].

Es gibt unterschiedliche Methoden, um Flächen zu kartieren. Unabhängig von der Kartierungsmethode fließen in die Erstellung neuer oder weiterführender Bodenkarten meist jedoch bereits vorhandene Bodendaten in Form von Punktbeobachtungen, alten Bodenkarten oder Bodenkarten mit anderen Maßstäben in die neue Karte ein [5].

Bei der konventionellen oder klassischen Methode beruht die Kartierung im Wesentlichen auf Sondierungsbohrungen, die mittels Bohrstock bis zu einer Tiefe von zwei Metern oder dem Beginn des Festgesteins, falls dieses bereits innerhalb der ersten 2 m ansteht, erfolgt [2]. Dabei ist die Menge an Probebohrungen pro km² abhängig von der geplanten Auflösung der Karte. So werden beispielsweise bei Bodenkarten mit einem Maßstab von 1:50000 bis zu 4 Punkte /km² beprobt, abhängig von der Komplexität der Landschaft [5].

Ergänzend zu den Bohrungen werden in größeren Abständen sogenannte Leitprofile (Abb. 3) gegraben. Ein Leitprofil ist eine größere Ausgrabung, in der das Bodenprofil genauer untersucht und die Eigenschaften des Bodens genauer beschrieben werden. Zusätzlich werden Bodenproben aus den Leitbodenprofilen im Labor bodenchemisch und bodenphysikalisch untersucht, wodurch sich die Genauigkeit der Bodenkarten erhöht [5][2]. Als Leitfaden für die Kartierung und die Untersuchung des Bodens steht die bodenkundliche Kartieranleitung, welche eine verbindliche Anleitung zur Bodenkartierung und Erhebung von Bodendaten in Deutschland ist [18]. Bei den Bodenbohrungen werden meist folgende Punkte erfasst: Koordinaten, Bodentyp, Textur, Substrattyp nach der bodenkundlichen Kartieranleitung und zugehörige Kartierlegendeneinheit sowie optionale Bemerkungen [5].

Früher wurden die Bodendaten händisch auf Karten in Papierform eingetragen, heute werden diese größtenteils mit dem genauen Standort (mittels GNSS) digital erfasst, wodurch eine spätere Digitalisierung der Karte erleichtert wird. Für die endgültige Erstellung der Bodenkarte werden die punktförmig gewonnenen Daten mit statistischen Methoden weiterverarbeitet. Dazu werden sie im nächsten Schritt interpoliert und auf topografischen Karten geplottet.

Diese traditionelle Erkundungs- und Kartierungsmethode ist heute kaum noch rationell und genau genug, weshalb die alte Methode mit digitalen Techniken ergänzt wird [12].

Die digitale Bodenkartierung rückt immer mehr in den Vordergrund, da die konventionelle Methode extrem zeitaufwändig ist. Dazu zählt der Einsatz von GIS zur genauen Standortbestimmung, aber auch die Nutzung digitaler Geländemodelle. Für die Erstellung der BK 50 wurden beispielsweise Computersimulationen über die Verbreitung von Böden und bodenbildenden Substraten mittels multivarianter Verfahren gebildet. Diese Bodenprognosekarten wurden dann nochmal im Gelände überprüft und überarbeitet. Die Anzahl der Bohrungen konnte dadurch deutlich reduziert werden [11].

Die Grundvoraussetzung für Precision Farming ist eine räumlich hochauflösende Erfassung der Bodeneigenschaften. Die konventionelle Bodenuntersuchungsmethode ist für solch genaue Karten mit einer sehr hohen Dichte an Bodenuntersuchungen aufwandtechnisch und monetär nicht rentabel. Hier können Sensoren helfen, genaue, hochauflösende und jederzeit reproduzierbare Daten zu liefern [8].

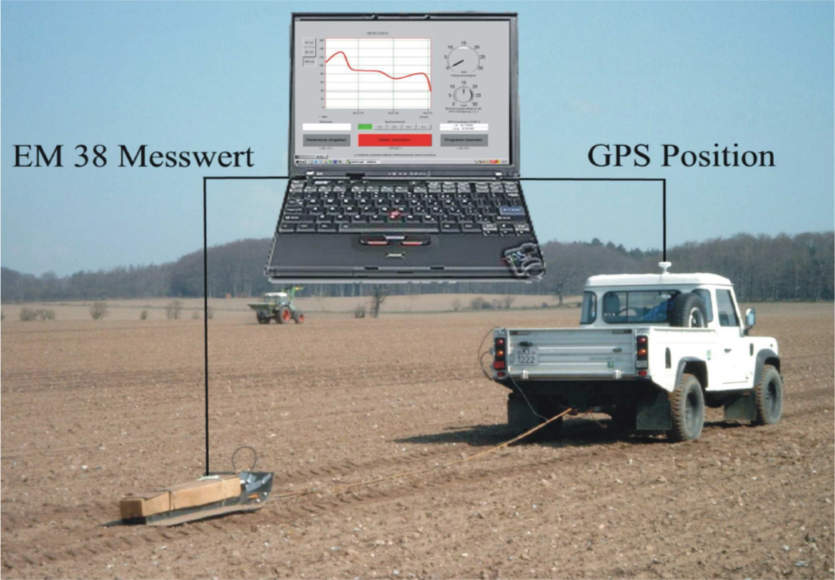

Ein Ansatz für flächendeckende Boden- und Reliefkarten ist der Einsatz elektromagnetischer Induktion (EMI) (Abb.4).Die Messmethode mittels EMI ist eine nicht-invasive geophysikalische Untersuchung des Bodens. Dabei wird die scheinbare elektrische Leitfähigkeit des Bodens gemessen. Die Leitfähigkeit wird durch die Bodenart (Ton-, Sand-, Schluffgehalt), Wasser-, Salz-, Humus- und Nährstoffgehalt bestimmt. Die EMI-Sensoren, wie das EM38-System von Geonics sind leicht, kompakt und können an ein Fahrzeug angehängt werden. Die Messwerte werden während der Überfahrt zusammen mit der genauen Position (GNSS) aufgezeichnet [8, 9]. Die Sensordaten müssen für eine Auswertung kalibriert werden, dafür sind analoge Referenzproben, auch “Ground truth” genannt, von den jeweils kartierten Feldschlägen und deren Analyse im Labor nötig [19]. Zudem ist das Messsignal empfindlich gegenüber Metallkörpern im Boden [19].

Weitere Ansätze bedienen sich bildgebender Sensoren wie multispektraler und hyperspektraler Kameras durch Fernerkundung mit Satellit, Flugzeug oder Drohne [8]. Hierbei wird die variierende elektromagnetische Strahlung im nahen, kurzwelligen und thermalen Infrarot analysiert, die von den verschiedenen Objekten der Erde reflektiert wird. Das ermöglicht die Bestimmung bio- und geochemischer Informationen der abgebildeten Fläche zur Kartierung und der genauen Überwachung der Böden [10]. Auch bei den bildgebenden Methoden ist eine Kalibration und Validation der Algorithmen mittels Referenzproben nötig [10].

Elisa Wölbert, M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Experimentierfeld Südwest, Technische Zentralstelle Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (TZ DLR-RNH)