Höhenmodelle sind digitale Darstellungen der Erdoberfläche, die Höheninformationen für geographische Analysen bereitstellen. Zweidimensionale Karten und Luftbilder lassen sich so mit Höhenwerten versehen, um das Gelände näher zu analysieren. Dabei gibt es zwei verschiedene Modelle der Erdoberfläche für unterschiedliche Fragestellungen. Wie diese entstehen und welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Erstellung verfügbar sind, erfahren Sie in dem Beitrag.

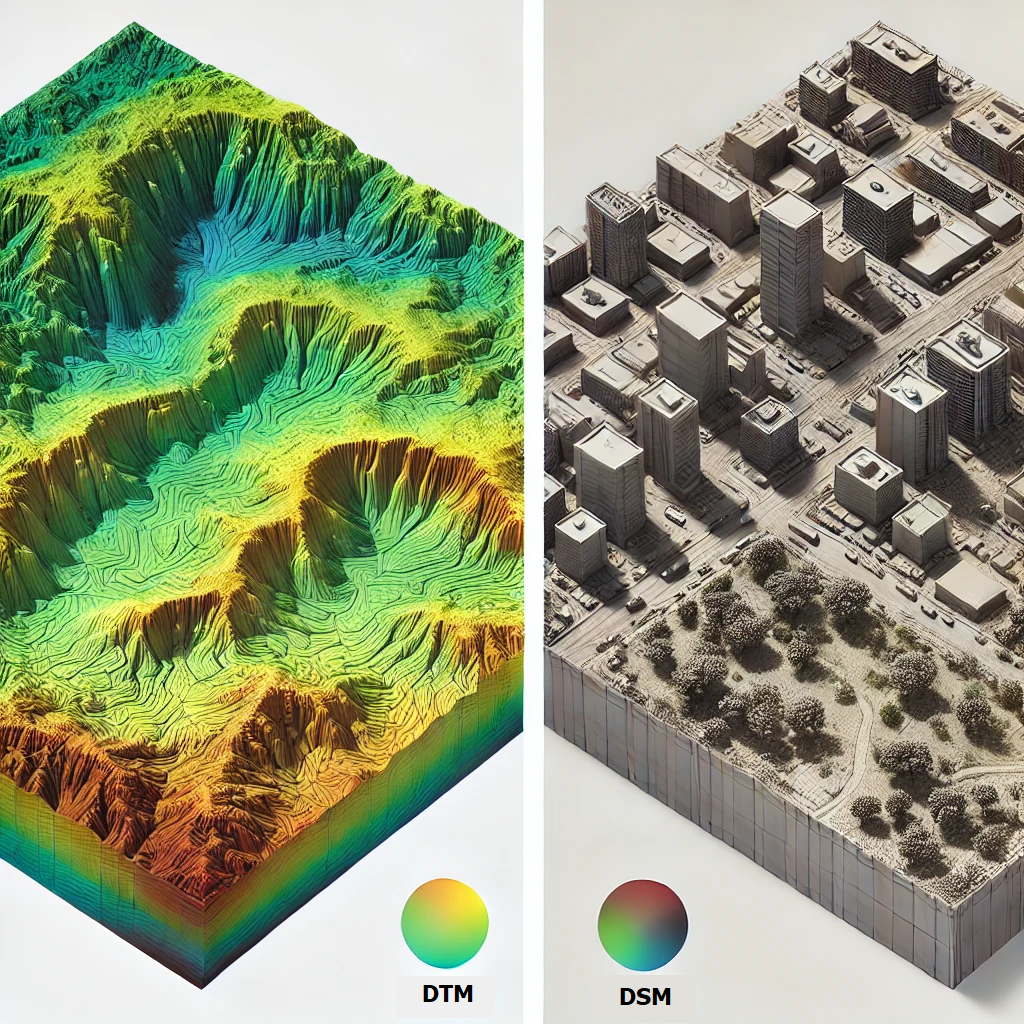

Höhenmodelle können unterschiedliche Informationen enthalten. Beispielweise kann die Erdoberfläche dargestellt sein oder auch Gebäude, Bewuchs, Straßen, etc. Diese Modelle teilen sich in zwei Kategorien, welche im Folgenden dargestellt werden.

Digitales Geländemodell (DGM, engl. Digital Terrain Model, DTM): Ein DGM beschreibt ausschließlich die natürliche Geländeform ohne Vegetation, Gebäude oder andere Objekte. Es wird häufig für hydrologische Analysen, Erosionsmodellierungen und topografische Kartierungen verwendet.

Digitales Oberflächenmodell (DOM, engl. Digital Surface Model, DSM): Ein DOM erfasst die oberste sichtbare Oberfläche der Landschaft, einschließlich Vegetation, Gebäuden und anderen Strukturen. Es wird unter anderem in der Stadtplanung, Forstwirtschaft und Fernerkundung genutzt.

Beide Modelle basieren auf Höhenmessungen aus Fernerkundungstechnologien mit Laser, Radar oder Photogrammetrie und sind essenziell für geowissenschaftliche und technische Anwendungen [1] [2] [4]. Im Folgenden werden diese Anwendungen näher beschrieben:

Photogrammetrie: Bei der Photogrammetrie werden aus überlappenden Bildern von Drohnen oder Satelliten mittel Image-Matching-Programmen Punktwolken mit Koordinaten extrahiert, welche einen Teil der Erdoberfläche darstellen. Aus den Bildern ergibt sich durch Glättung ein Oberflächenmodell. Durch Klassifizierung in Boden und Nicht-Boden entstehen ein DGM und DOM. Durch die geringe Flughöhe und gute Verfügbarkeit können so gezielt Aufnahmen von einem Bereich angefertigt werden, welche eine Genauigkeit von 15 bis 30 mm aufweisen. So werden auch kleiner Objekte oder Objekte mit Struktur sichtbar, wie beispielsweise der unten abgebildete Baum oder der Hochsitz [1] [4].

Laser: Für das Erstellen detaillierter Gelände- und Oberflächenmodelle eignet sich das Airborne Laserscanning, bei dem meist mit einem Flugzeug, einem GNSS-Empfänger, einem Lagesensor und einem Laserscanner die Erdoberfläche abgetastet wird. Die daraus entstehende Punktwolke wird dann in Oberflächenpunkte und Nicht-Oberflächenpunkte eingeteilt. Aus den Oberflächenpunkten entsteht das DGM, kombiniert mit den Nichtoberflächenpunkten dann das DOM [1] [2].

Radar: Radaraufnahmen werden durch Satellitensysteme aus dem All aufgenommen. Durch die Ausstrahlung von Radarwellen ist es möglich die Entfernung zur Erdoberfläche zu messen. Dabei werden zwei Aufnahmen benötigt, welche zeitlich versetzt (Repeat Pass Interferometrie) oder durch zwei Antennen, die etwas versetzt zueinander angebracht sind (Single Pass Interferometrie), aufgenommen werden.

Danach erfolgt die Erstellung einer Kohärenzkarte, welche die Übereinstimmung der beiden Aufnahmen widerspiegelt. Die draus resultierende Karte gibt die Güte als Grauwert wieder. Hieraus wir dann durch Übereinanderlegen, Bildverbesserung und Filterung eine Karte erstellt, welche mit dem entsprechenden Koordinatensystem eine Höhenkarte ergibt. [3]

In der Landwirtschaft kommen diese Modelle in verschiedenen Bereichen zum Einsatz:

2D & 3D Karten mit Pix4D für (teil)flächenspezifisches Management

Drainagen nach Jahren mit Drohnendaten und GIS wiederfinden

Flächenkartierung via Drohne: mehr Informationsausbeute & Präzision

M. Sc. Bastian Brandenburg, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Zukunftsregion DigiZert - Digitales Zertifikatsystem der Kartoffel-Wertschöpfungskette zur Dokumentation landwirtschaftlicher Klima- und Umweltschutzmaßnahmen.